Rentrer après l’exil ? Enquête sur le retour volontaire des réfugiés burundais

Avec la crise politique de 2015, de nombreux Burundais ont fui vers les pays limitrophes. Deux ans plus tard, certains ont choisi la voie du retour. Sur les quelques 350.000 réfugiés burundais, plus de 180.000 sont rentrés au Burundi en cinq ans. Mais face aux menaces et tensions politiques, d’autres sont toujours en exil. Enquête.

Pierre Nkurunziza, l’ancien président burundais au centre de la crise politique du pays en 2015, a appelé ses ressortissants à rentrer au pays dès 2017. En collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) des Nations Unies, un système de retour s’est progressivement mis en place dans le pays dès le mois de septembre de cette même année. Un nouvel appel a été émis en 2020 par le nouveau président au pouvoir, Évariste Ndayishimiye et le HCR ont lancé un « Plan conjoint de retour et de réintégration des réfugiés » en partenariat avec les autorités burundaises et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Un plan conçu pour «soutenir le retour dans la sécurité et la dignité des réfugiés burundais dans la sous-région et au-delà, et pour promouvoir leur résilience et leur réintégration durable », souligne le HCR. Dans les faits, pourtant, cette réintégration durable n’est pas encore une réalité au Burundi.

Survivre dans les camps

Aline*, Burundaise de 23 ans, a passé six ans dans le camp de Lusenda, en République Démocratique du Congo. En 2015, elle prend la route de l’exil avec sa mère et ses petites sœurs pour échapper à la terreur et aux menaces dont elle se dit victime depuis la disparition de son père. En 2020, sa mère perd la vie dans le camp à cause du manque de médicaments. La jeune femme et ses sœurs choisissent alors de rentrer au pays quelques mois plus tard. « J’ai pris cette décision parce que le groupe congolais des Maï-Maï, des groupes d’armes et même des Burundais Imbonerakure (mouvement de jeunesse du CNDD-FDD, parti politique au pouvoir, ndlr), qui étaient eux aussi dans le camp, nous menaçaient. Ils nous disaient : « Vous êtes des Tutsis, vous avez manifesté, vous avez refusé le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Un jour, on viendra vous tuer »», raconte-elle.

Comme pour beaucoup de réfugiés, le retour d’Aline au Burundi a surtout été motivé par les conditions dans le camp du pays d’accueil. Une position partagée par Leopold Sharangabo, vice-président de la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l’Homme vivant dans les camps de réfugiés (CBDH/VICAR). Son association rapporte les nombreuses violations des droits de l’Homme commises dans les camps de réfugiés situés dans les pays limitrophes. Il raconte : « En République Démocratique du Congo, les réfugiés sont installés dans des zones d’insécurité, proches de la frontière. On a des groupuscules congolais qui les accusent de collaborer avec le groupe rebelle RED-Tabara, opposé au gouvernement burundais. Ils attaquent souvent les camps, volent les élevages et s’en prennent particulièrement à un groupe de Tutsis. »

La situation en Tanzanie est aussi l’une des plus sensibles. Les réfugiés qui s’y trouvent vivent comme des prisonniers, enfermés dans des camps sans avoir le droit d’en sortir. Ils sont exposés aux violences d’Imbonerakure qui agissent hors de leurs frontières. « Ils s’infiltrent dans les camps, se font passer pour des réfugiés et sont enregistrés comme tels », explique Léopold, qui ajoute que le mouvement de jeunesse collabore avec les autorités locales. « Ils dénoncent ceux qui sont proches des opposants du pouvoir burundais. En 2020, huit ont été renvoyés au Burundi, où ils sont emprisonnés. Cette année, personne n’a encore été enlevé, mais la persécution continue. Début mars, la police a tué une personne qui tentait de fuir vers le Kenya. » Destruction de récoltes, arrestations, disparitions… les autorités tanzaniennes « persécutent » les réfugiés burundais pour les forcer à rentrer chez eux.

Outre les persécutions, les réfugiés sont exposés à la famine, en raison d’une assistance alimentaire insuffisante. Un phénomène que l’on observe dans tous les pays d’accueil (RDC, Ouganda, Kenya, Malawi), d’après Léopold. Il insiste notamment sur le cas du Rwanda. Là-bas, même si le contexte sécuritaire est apaisé et que les réfugiés sont libres de se déplacer pour aller chercher du travail, un système de catégorisation est en place. Sur base de critères tels que la taille des familles, le genre des enfants ou un potentiel handicap, certains peuvent être privées de nourriture. Face à de telles conditions de vie, le retour est parfois perçu comme une issue de secours pour les réfugiés. Bien que le HCR assure vérifier si leur décision est « volontaire, libre et informée », Léopold parle plutôt de « rapatriement forcé ».

Un retour vraiment volontaire ?

Pour Théodore Mbazumutima, chercheur et membre de l’association Rema Burundi qui aide à la réintégration des réfugiés, les autorités et les organisations ne reconnaissent pas suffisamment les facteurs qui poussent ces réfugiés à rentrer. « Quand tu ressens que tu n’es pas vraiment accueilli, que personne ne te veut dans son pays, que tu sens que tu n’as plus ta place, tu te dis que tu dois rentrer. C’est le cas pour de nombreux réfugiés qui se trouvent au Congo et en Tanzanie notamment, indique-t-il. Le retour devient vraiment volontaire quand les rapatriés décident de rentrer seulement parce que les choses ont changé dans leur pays ».

De son côté, Pancrace Cimpaye voit les choses différemment. Après plusieurs années d’exil en Belgique, l’ancien porte-parole de la plateforme de l’opposition CNARED est rentré au Burundi en juillet dernier, de son plein gré. Il constate un « changement notable » avec le nouveau gouvernement. « Le président (Évariste Ndayishimiye, ndlr) encourage les Burundais à rentrer. Il y a une nouvelle conception de la diaspora. Elle n’est plus vue comme l’ennemi de la nation, mais comme une communauté qui pourrait aider à construire le pays. » Retiré de la vie politique, Pancrace Cimpaye dirige aujourd’hui une association, l’ASBL Bel-Burundi, qui œuvre pour le développement de Bubanza, sa province natale. C’est pourquoi, il a choisi de rentrer chez lui. « Quand j’ai atteri à Bujumbura, le président m’a souhaité la bienvenue par message. Il m’a dit : ‘ »Vous êtes ici chez vous. » » Outre son expérience personnelle, l’ancien membre du MSD (parti politique burundais) n’a observé aucun cas de maltraitance d’anciens réfugiés autour de lui, la majorité de ceux qu’il connaît étant des politiciens ou des journalistes.

Rentrer au pays

Pour les réfugiés situés dans les pays limitrophes, et qui souhaitent rentrer, la demande se fait dans les camps. Ils sont enregistrés par le HCR et, après des semaines ou des mois d’attente, embarquent finalement dans un bus direction le Burundi. Là, en sept ans, pandémie de Covid-19 oblige, ils doivent attendre un ou deux jours dans un centre de transit. Après un dépistage, c’est le moment du « tri » selon les régions où ils se ré-installent. Chaque réfugié reçoit alors un kit de rapatriement comprenant une ration pour trois mois, une subvention en espèces de 150 dollars par adulte et 75 dollars par enfant et des articles non alimentaires. Aline, elle, s’est échappée du centre de transit quand elle a vu des agents de la Documentation du service du renseignement, ceux-là même, elle pense, qui la menaçaient avant qu’elle ne quitte le pays en 2015. Avec ses sœurs, elle a pris la route d’un quartier de Bujumbura, sans avoir eu droit au kit du HCR.

Pour celles et ceux qui passent par le camp de transit, les premiers dollars s’envolent avant-même d’avoir trouvé un toit. « L’organisation ne te dépose pas dans ton village. Tu arrives dans la commune et tu dois utiliser une partie de ton argent pour rentrer dans ton village à moto ou bicyclette », précise le chercheur Théodore Mbazumutima. D’après le HCR, les rapatriés se tournent souvent vers les régions les plus pauvres du pays pour reprendre leur vie au Burundi : Makamba, Kirundo, Ruyigi, qui ne « disposent pas des infrastructures sociales et économiques nécessaires à une réintégration durable des réfugiés rapatriés ».

#Gitara TC, with Amb Bochou de 🇪🇺et Mme la gouverneur de Makamba accueillant 123 #rapatriés 🇧🇮ayant fait le choix de recommencer une nouvelle chez eux. Merci à 🇪🇺& à tous donateurs qui soutiennent les retours volontaires au Burundi @UEauBurundi @US_Emb_Burundi @RefugeesAfrica pic.twitter.com/0KWGt7V2d6

— Abdul Karim Ghoul (@A_Karim_Ghoul) November 10, 2021

Trois mois et puis s’en va

Le kit ne suffit pas, lui non plus, à entamer une véritable réintégration. « Les solutions qui sont proposées sont des solutions à court terme alors que c’est un phénomène qui a beaucoup de facettes. Si tu as été absent pendant une dizaine d’années, ce n’est pas parce que tu retournes dans ton pays que tu vas faire des miracles et bâtir ta vie dans les trois mois, souligne Théodore Mbazumutima. Le gouvernement et ses partenaires estiment que, dans trois mois, le rapatrié aura déjà assez de bases solides pour vivre de lui-même. Mais ce n’est pas vrai ».

D’après le HCR, seulement 36% des réfugiés rentrés depuis 2019 ont trouvé un toit à leur retour. Les structures d’habitation au Burundi ne sont pas faites pour tenir pendant des années. Quand ils reviennent au pays, elles ont souvent été détruites. Les réfugiés se tournent alors vers leur communauté. « C’est une des stratégies du rapatriement. Tu es hébergé par tes voisins pendant un moment. À côté, tu te fais ton petit abri en utilisant les bâches qui ont été distribuées par le HCR. Après trois mois, tu passes de réfugié rapatrié à celui de citoyen vulnérable et ton histoire sera remplacée par l’histoire de nouveaux venus. Tu es perdu dans l’ensemble de la population alors que tu étais beaucoup plus vulnérable à ton arrivée qu’avant le retour », ajoute Théodore Mbazumutima.

« Les Burundais sont déjà à genoux »

Un des pays les plus pauvres du monde

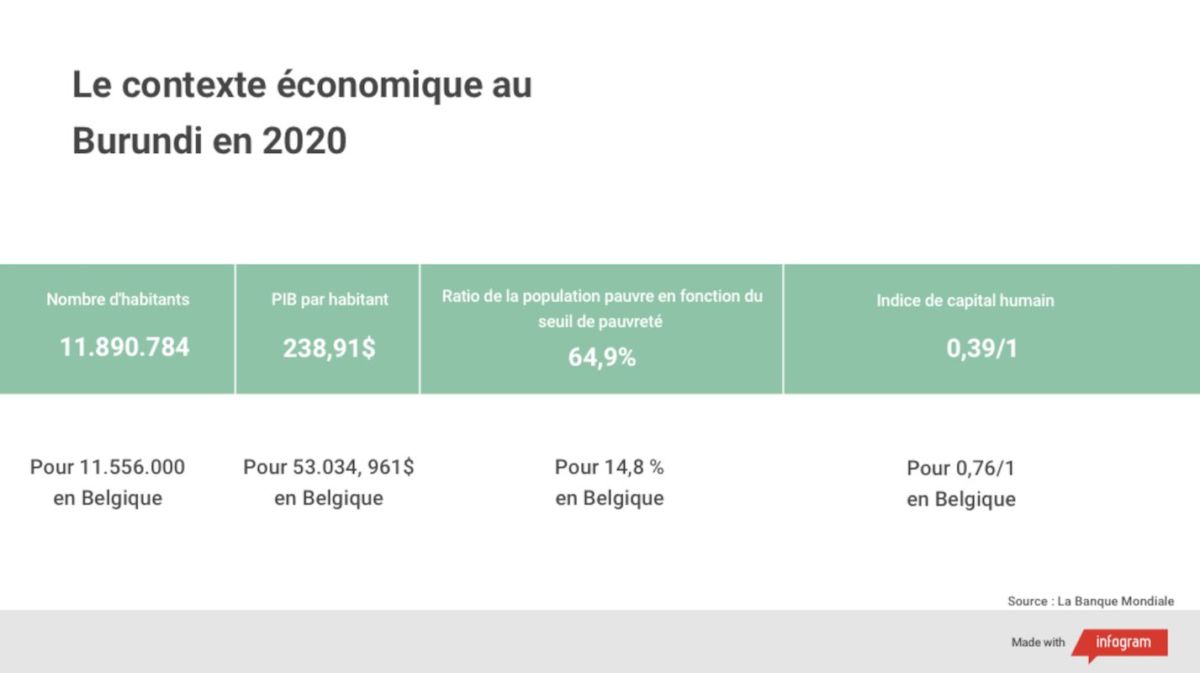

Pour le chercheur Théodore Mbazumutima, le retour doit comprendre une stratégie globale, qui inclut la population. Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en a conscience : « Les conditions au Burundi ne sont pas encore propices pour permettre la promotion du rapatriement volontaire ». « Le Burundi est classé 185e sur 189 dans l’Indice de développement humain (IDH). La Banque mondiale estime que 75 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le chômage des jeunes s’élevant à 65 % selon la Banque africaine de développement », précise-t-il dans un rapport.

« Les communautés hôtes ont été identifiées comme des parties qui aident beaucoup ces rapatriés à se réintégrer. Ce sont les communautés qui accueillent les rapatriés dans les villages d’où ils sont partis, où ils vivaient avant d’être réfugiés. Mais les Burundais sont déjà à genoux. Ils n’ont rien. Ils souffrent eux-mêmes », ajoute Théodore Mbazumutima. Avec Rema Burundi, il aide plus de 300 familles rapatriées à retrouver une stabilité. Au moyen de prêts, l’association leur propose quelques activités génératrices de revenus. Aline, elle, n’a plus rien. « Mon quotidien, c’est la recherche de ration, d’argent pour payer la location et du travail dans le tressage. Aujourd’hui, c’est Dieu qui fait les miracles ».

Revenir pour mieux repartir

Les conditions de retour et le contexte économique du pays ont mis en lumière un nouveau phénomène au Burundi : des déplacements internes menés par des rapatriés et des Burundais aux frontières des pays limitrophes. « Ils veulent avoir accès aux ressources de ces pays, en Tanzanie et au Congo surtout. Ils vivent au Burundi et essayent d’aller en Tanzanie pour faire un peu de business, pour avoir accès à la terre arable (terre cultivable, ndlr), assez large dans ce pays. Mais tout cela se fait de façon informelle. Ils ne sont pas couverts par la loi et leur sécurité est toujours en danger. Certains d’entre eux se voient abusés, mis en prison, tabassés, dépouillés de leurs biens », assure le chercheur.

Aline, elle, pense aussi au départ. « Avec mes petites sœurs, nous ne nous sentons pas chez nous, ni en sécurité. Il n’y a pas de sécurité pour ceux qui ont participé aux manifestations. Si je peux, je quitterai le Burundi pour un autre pays. » « Le gouvernement aurait voulu que le retour soit réussi, que la réintégration soit réussie. Mais cela demande assez de moyens diversifiés sur le long terme, que le gouvernement n’a pas. Il n’a pas de moyens dans les autres secteurs donc il n’a pas de moyens pour le rapatriement », conclut Théodore Mbazumutima.

Le HCR n’a reçu que 10% des fonds nécessaires à son « Plan conjoint de retour et de réintégration des réfugiés ». « L’argent est un besoin dans tous les pays pour le retour et la réintégration parce que la réintégration peut être assez coûteuse », souligne l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui travaille en collaboration avec le HCR. Mais la réintégration n’est pas qu’une question d’argent. « C’est un processus complexe. C’est un partenariat entre les organisations internationales, le gouvernement… C’est aussi un travail avec les communautés, leur sensibilisation pour accepter les réfugiés de retour, éviter la stigmatisation. Et, par-dessus tout, c’est important que le gouvernement soit là aussi. On ne peut pas commencer une campagne de retour si le gouvernement n’est pas d’accord avec ça. Le gouvernement du Burundi a été très présent pour cela. »