Contenir l’extrémisme : une tactique de survie en Syrie post-Assad

L’Occident a toujours affronté le terrorisme par la guerre. Mais la nouvelle Syrie mise sur l’intégration plutôt que l’exclusion. Cela se concrétise dans la politique de naturalisation des combattants étrangers inscrits sur les listes du terrorisme international.

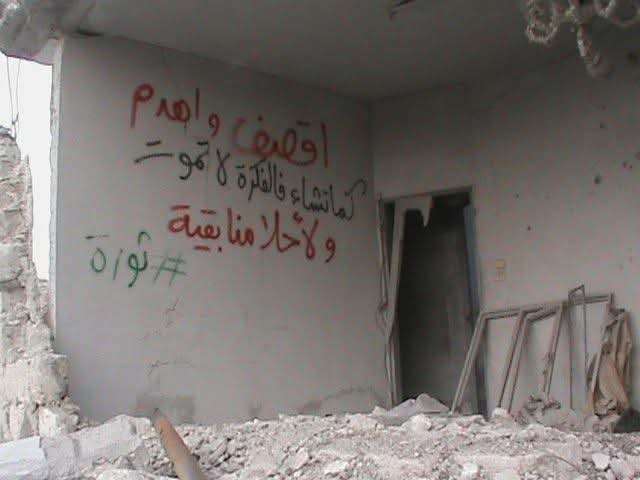

La chute du régime de Bachar Al‑Assad à la fin de 2024 n’a pas mis fin au conflit syrien, mais l’a reconfiguré en soulevant de nouvelles interrogations : comment bâtir les institutions de la « nouvelle Syrie » sur un héritage de sang et de division ? Et contenir l’extrémisme est-il un moyen de renforcer l’État ou au contraire de l’ébranler ?

Dans ce contexte, ni la justice ni la reconstruction ne semblent être les priorités immédiates. Ce qui prime, c’est maîtriser ce qui ne peut être jugé, et contenir ce qui ne peut être abandonné.

La logique de Damas

L’Occident a toujours affronté le terrorisme par la guerre. Mais la nouvelle Syrie, comme le montrent les déclarations et les actes du président Ahmed Al‑Shar’, mise sur le dressage plutôt que sur la confrontation, l’intégration plutôt que l’exclusion. Cela se concrétise dans la politique de naturalisation des combattants étrangers inscrits sur les listes du terrorisme international. Ces derniers, qui ont combattu dans les rangs des factions de la révolution, sont désormais intégrés dans les institutions de l’État et dotés d’un statut juridique.

Une politique du fait accompli

Dans une interview accordée à Reuters le 29 décembre 2024, le président Ahmed al‑Sharaa a déclaré : « Nous ne pouvons pas ignorer la présence des combattants étrangers. Certains sont là depuis des années. Nous avons le devoir de les encadrer, pas de les exclure aveuglément. L’intégration fait partie de la solution sécuritaire, non une récompense politique. »

Selon une enquête publiée par Reuters le 2 juin 2025, la direction syrienne, avec l’aval tacite des États-Unis, a mis en œuvre un plan visant à intégrer environ 3.500 anciens combattants étrangers dans une nouvelle unité militaire, la 84ᵉ division de l’armée syrienne. Cette mesure a été qualifiée d’« action concrète » par l’envoyé spécial américain en Syrie, Thomas Barrack, après une rencontre avec le président Al‑Sharaa, saluant « les étapes prises concernant les combattants étrangers. »

Et malgré la sensibilité de cette décision, les capitales occidentales sont restées silencieuses. Ce silence, loin d’être négligent, peut être interprété comme un consentement implicite à cette démarche, tant qu’elle ne compromet pas la stabilité.

Le combattant et l’identité

Au niveau sociétal, cette politique a suscité de vives interrogations en Syrie. Beaucoup s’interrogent : pourquoi accorder la nationalité à des combattants étrangers, alors qu’elle est refusée à des Palestiniens nés sur le sol syrien depuis des générations ? Le cas de l’acteur Ayman Reda, né d’une mère syrienne et d’un père irakien, est également souvent cité. Malgré sa présence durable dans la vie culturelle syrienne, il ne possède toujours pas la nationalité. Ce décalage met en lumière les tensions entre reconnaissance militaire et droit à l’appartenance civile.

Ce débat traduit une division plus profonde : la citoyenneté doit-elle se fonder sur l’appartenance civile ou sur les sacrifices militaires ?

Ces interrogations ne sont pas restées théoriques. Elles trouvent un écho direct dans la voix de militants syriens comme Ahmed Kalash, militant politique, qui estime que « la naturalisation des combattants étrangers repose sur des bases juridiques et humaines légitimes. » Ayant vécu de longues années en Syrie et participé à la révolution, ces hommes remplissent, selon lui, les critères d’intégration reconnus dans de nombreux pays respectueux de l’État de droit.

« Il ne s’agit pas seulement de chiffres, mais du sens politique que prend ce type de décision. »

Cependant, Kalash met en garde contre leur intégration au sein des sphères décisionnelles de l’État. Il y voit une redéfinition silencieuse des équilibres de pouvoir dans la Syrie post-conflit : « Une légitimation institutionnelle de forces qui, jusque-là, n’étaient que des acteurs périphériques du champ de bataille. » Une telle démarche, selon lui, reconfigure en profondeur les rapports de légitimité, en marginalisant les combattants syriens eux-mêmes, pourtant au cœur de la lutte et porteurs d’une légitimité révolutionnaire fondatrice.

Quant à la comparaison parfois établie avec les Palestiniens vivant en Syrie depuis des décennies, Kalash la réfute. Le contexte est selon lui tout autre : la question palestinienne reste chargée d’une complexité politique et historique propre. La naturalisation massive des Palestiniens ne serait pas perçue comme un acte administratif neutre, mais comme un bouleversement symbolique de l’architecture identitaire de l’État. « Il ne s’agit pas seulement de chiffres, conclut-il, mais du sens politique que prend ce type de décision dans une phase aussi critique de refondation nationale. »

Conception silencieuse d’un équilibre régional

Cette politique ne se limite pas à un cadrage interne, elle s’inscrit dans un équilibre régional très précis. Selon le ministre turc de la Défense Yaşar Güler (4 juin 2025), Ankara a entamé la « fourniture de formations militaires et de services de conseil » à la nouvelle armée syrienne, tout en maintenant un déploiement de plus de 20.000 soldats turcs sur le sol syrien. Le ministre a déclaré que « la priorité absolue de la Turquie est de préserver l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie. »

Cette position est renforcée par une analyse du RUSI (13 janvier 2025), qui affirme que la Turquie soutient la « consolidation des institutions syriennes post-régime » en favorisant l’intégration de groupes comme Hayat Tahrir al-Cham (HTS), qui ont joué un rôle central dans la chute du régime précédent. Cette stratégie vise à stabiliser le pays tout en maintenant une marge d’influence directe dans les régions du nord.

L’Iran, malgré ses sensibilités, ne s’est pas publiquement opposé à l’intégration de combattants sunnites dans les structures de l’État. La Russie, quant à elle, privilégie la continuité de sa présence et de ses intérêts, sans s’émouvoir de la naturalisation de combattants djihadistes. Quant aux pays du Golfe, ils scrutent avec inquiétude la transformation de Damas en potentielle colonne vertébrale étatique d’anciens combattants.

L’inquiétude européenne

Aucune situation récente ne ressemble à celle que met aujourd’hui en œuvre la Syrie : un État qui naturalise et octroie des postes sécuritaires à des combattants étrangers — certains inscrits sur des listes terroristes. Cet acte, unique dans l’histoire contemporaine des conflits, combine audace stratégique et risques imminents.

Selon le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 11 février 2025, toute levée progressive des sanctions contre la Syrie a été clairement subordonnée à une gestion rigoureuse des enjeux sécuritaires, au maintien de l’unité territoriale du pays et à la protection des minorités. Il a également insisté sur l’exclusion explicite des anciens combattants étrangers des structures de pouvoir, sauf sous encadrement international strict.

Côté belge, le ministre des Affaires étrangères a déclaré le 3 janvier 2025 : « Le gouvernement belge actuel ne prendra pas de décision sur le rapatriement des combattants étrangers de Syrie… Une telle décision doit relever d’un gouvernement pleinement constitué. »

Ces prises de position révèlent une tension durable entre impératifs de sécurité et blocages institutionnels au sein de l’Union européenne.

L’Europe, surtout la Belgique et la France, se trouve dans une position délicate : incapable de juger les revenants en raison de l’absence de preuves tangibles, mais en même temps préoccupée par la possibilité que Damas devienne un refuge légalisé pour eux — une équation oscillante entre impuissance et anxiété.

Dompter la nécessité

Au final, contenir l’extrémisme en Syrie n’est pas un renoncement, mais une tentative de délimitation contrôlée. C’est un dressage pragmatique de la nécessité, non une alliance idéologique. Un choix qui pourrait heurter les sensibilités européennes, mais qui, pour la Syrie en devenir, pourrait bien être le seul moyen viable de préserver l’État face à l’héritage de ses combats.