Mémoires de la guerre en Syrie (4) : l’enfer derrière les barreaux

Dans les prisons syriennes, l’obscurité, c'est aussi l’absence de l’humanité elle-même. À travers son témoignage, le docteur Amine nous livre un récit comme une blessure ouverte, un cri que personne ne peut ignorer.

Dans les entrailles des prisons syriennes, l’obscurité n’est pas seulement l’absence de lumière, mais celle de l’humanité elle-même. Ici, le temps n’existe plus, remplacé par une agonie lente où chaque minute pèse comme une éternité. Les murs suintent la peur, le sol absorbe les larmes et les cris s’évanouissent dans l’indifférence.

Comment décrire l’inimaginable ? Comment donner des mots à l’indicible, à la douleur qui s’infiltre jusque dans l’âme ? Le docteur Amine, témoin de l’horreur, porte en lui les cicatrices d’un monde où l’injustice est une règle, où la mort est un chuchotement quotidien. À travers son témoignage, il nous livre non seulement un récit, mais une blessure ouverte, un cri que personne ne doit ignorer.

Le geôlier, exécuteur de l’inhumanité

Dirigeant son regard vers le sol, la voix tremblante, le docteur Amine déclara : « Nous sommes comme des empreintes digitales, uniques et indissociables. Chaque prisonnier est une empreinte, une histoire, une douleur, un espoir différent. Le gardien de prison est un exécuteur. Il applique les règles d’un système injuste, incarnant toute l’horreur qui existe sur terre. Il est le visage de la cruauté, dépourvu d’humanité. Peut-on imaginer un homme intègre acceptant d’être l’outil servile d’un dictateur ? »

« Un prisonnier ressent tout de manière plus intense. »

Les mains jointes, le regard perdu dans le vide, le docteur Amine poursuivit : « Quand on parle de prisonniers, on pense à la torture physique, mais qu’en est-il de la torture psychologique ? Comment nous sentions-nous, nous, les détenus ? Nous oscillions entre désespoir et espoir, courage et peur. Chaque journée nous plongeait dans une spirale d’émotions : oppression, injustice, humiliation. »

Il inspira profondément avant d’ajouter : « Un prisonnier ressent tout de manière plus intense. Le moindre goût, la moindre sensation sont amplifiés par la douleur. La faim, la soif, la peur deviennent des entités omniprésentes. »

La mort, compagne silencieuse

D’une voix mélancolique, le docteur Amine continua : « Dans notre cellule, un jour, l’un des nôtres est mort. Personne, parmi les gardiens, ne s’en souciait. Il était mort, un point c’est tout. Mais pour nous, c’était un frère, un compagnon d’infortune. Nous vivions ensemble, nous partagions tout. Sa mort était une blessure profonde. »

Le regard embué de larmes, il raconta : « Nous avons alerté les gardiens, mais ils nous ont ordonné d’attendre l’heure de l’inspection. Ce n’est que le soir qu’un officier du renseignement est entré. Il était richement vêtu, paré de bijoux en or, ganté et masqué par crainte des maladies. Il a énuméré nos noms et, lorsqu’il est arrivé à celui du décédé, il a demandé : ‘Où est l’animal ?’ Nous lui avons dit qu’il était mort. Aucune réaction. Il a continué son inspection comme si de rien n’était. »

Survivre à l’oubli

D’une voix amère, le docteur Amine soupira avant de reprendre : « Le monde entier combattait les maladies et les épidémies, mais le régime syrien semblait les utiliser comme des armes. La négligence était délibérée : manque de nourriture, de médicaments, d’eau, d’hygiène. On nous privait de tout ce qui était essentiel à la survie. Comment en parler ? Comment décrire l’indescriptible ? »

« Comme un revenant qui voudrait témoigner de ce qui se trouve au-delà de la mort. »

La gorge serrée, il confia : « Tout prisonnier qui sort nourrit un rêve : raconter ce qu’il a vu. Comme un revenant qui voudrait témoigner de ce qui se trouve au-delà de la mort. Mais certaines histoires semblent impossibles. Elles défient l’imagination. Qui croirait qu’un être humain puisse être aussi cruel ? »

L’innocence sacrifiée

Les yeux pleins de tristesse, le docteur Amine murmura : « Un jour, épuisé, j’ai posé ma tête sur la jambe d’un ami médecin pour tenter de dormir. Soudain, ses larmes ont coulé sur mon visage. Je me suis réveillé et lui ai demandé ce qui se passait. Il m’a dit : ‘Regarde derrière toi.' »

Sa voix se brisa en poursuivant : « Derrière moi, un enfant de sept ou huit ans, figé par la peur, comme s’il était entouré de fantômes. En prison, nous n’avions pas de miroirs, nous ne pouvions pas voir ce que nous étions devenus. Mais à travers ses yeux, j’ai compris. Nous étions terrifiants. »

« Pour l’obliger à se rendre, ils avaient emprisonné son fils. »

Il inspira douloureusement avant de conclure : « Cet enfant venait de Daraa. Son père était recherché par les services de sécurité. Pour l’obliger à se rendre, ils avaient emprisonné son fils. Nous étions anéantis par cette réalité. Personne ne pouvait le réconforter, le prendre dans ses bras. Nous étions trop faibles, mille fois plus faibles que lui. Comment un enfant de cet âge pouvait-il survivre à l’horreur de cette prison ? Je n’ai pas osé lui demander son nom, de peur d’ajouter à son effroi. Il est impossible, en un ou plusieurs reportages, de transmettre la douleur de ceux qui ont été arrêtés. »

Le silence complice du monde

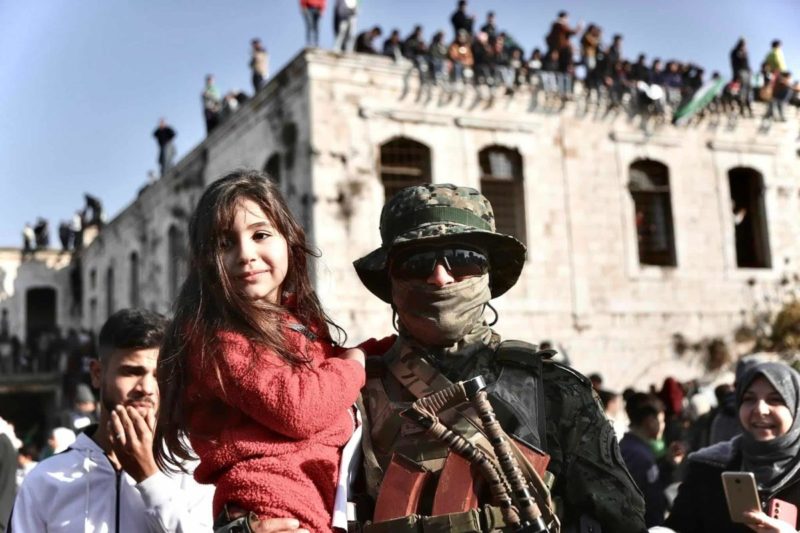

Avec l’effondrement des murs des prisons le 8 décembre, le monde a enfin entrevu une vérité que beaucoup pensaient n’être qu’un cauchemar lointain. Des milliers de détenus ont retrouvé la lumière après des années d’obscurité, mais les ténèbres qui ont marqué leurs âmes demeurent, gravées à jamais dans leur mémoire et leurs blessures qui ne guériront jamais. À chaque porte qui s’ouvrait, des histoires de souffrance et de mort silencieuse en surgissaient, révélant des noms de disparus qui ne reviendront jamais, et des chiffres témoignant de l’ampleur de la tragédie.

Selon les rapports des organisations des droits de l’homme, 24.200 détenus ont été libérés, tandis que 112.414 autres restent portés disparus ou emprisonnés dans l’oubli, la plupart ayant probablement péri sous la torture ou à cause de la négligence médicale. La prison n’était pas seulement des murs et des chaînes, mais un cimetière silencieux où les âmes étaient arrachées sans témoin ni bruit. D’après l’Observatoire syrien des droits humains, 786 décès supplémentaires ont été récemment documentés dans les cellules de l’enfer, portant le nombre total de victimes à 63.411 personnes, assassinées non seulement par la main de leurs bourreaux, mais aussi par le silence complice du monde.

Dans l’abîme de l’oubli

Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des âmes, des rêves brisés avant même d’avoir pu éclore, des noms qui auraient dû continuer à résonner dans une vie qu’on ne leur a jamais laissée.

Aujourd’hui, alors que le régime s’est effondré, tirer un voile sur ces crimes sans exiger justice serait un outrage aussi cruel que la torture elle-même. La justice n’est pas un luxe ; elle est une nécessité impérieuse pour bâtir une nouvelle Syrie, une Syrie qui ne trahira ni la mémoire de ses martyrs ni les espoirs de ceux qui ont souffert.

À présent que la vérité a éclaté au grand jour, une question demeure : le monde se souviendra-t-il de ces victimes ? Ou sombreront – elles, une fois encore, dans l’abîme de l’oubli, comme elles l’étaient dans leurs cachots ?