“Nous ne sommes pas dangereuses, nous sommes en danger”

Un ancien hôtel bruxellois est occupé par le Comité des femmes sans-papiers. Elles sont une trentaine, sans autorisation de séjour en Belgique, à y vivre et lutter pour leurs droits. Nous les avons suivies le 8 mars à la manif de la journée internationale des droits des femmes, et à l’audience qui devait déterminer le futur de leur occupation. Sans papiers, les femmes sont exposées à des dangers spécifiques. Mais elles ont pour elles la force et la résilience.

Depuis le mois de juillet, une trentaine de femmes sans autorisation de séjour et leurs enfants occupent un hôtel vide à Woluwe-Saint-Lambert. Le propriétaire du 101 boulevard Brand Whitlock souhaite qu’elles quittent les lieux le plus rapidement possible. Le débat se déroule ce 12 mars, dans la salle exiguë du juge de paix qui statue pour la commune cossue d’Olivier Maingain.« Pourquoi dois-je donner mon hôtel gratuitement ? Prêtez vous-même votre maison! » Le propriétaire interrompt Violaine Alonso, l’avocate des occupants. La salle est remplie par les membres du Comité des femmes sans-papiers (CFS), les occupantes, leurs enfants et quelques sympathisants ça et là. Au total, une trentaine de personnes. Maître Alonso espère que la présence des femmes donnera un visage humain à leur cause.

Pour les membres du CFS, le procès n’est pas seulement une question d’expulsion, il a aussi une dimension politique. « Nous voulons montrer aux Belges que nous sommes là. Nous ne nous cachons plus », déclare Laeticia Assiemien, porte-parole du Comité et elle-même sans papiers. Après la brève audience, elle soupire. « Je trouve tellement dommage de constater que le matériel prend apparemment le pas sur l’humain ».

Un “délai de grâce” de six mois

Si le jugement viendra effectivement un mois plus tard, l’affaire, elle, a commencé il y a longtemps. “Le propriétaire a lancé une première procédure unilatérale pour obtenir leur expulsion” nous explique l’avocate du Comité. Cette démarche ne permettait pas aux occupantes de faire entendre leurs arguments. Après s’être constituées en tierce opposition, elles obtiennent l’annulation de la première décision en faveur du propriétaire. Le collectif est ensuite convoqué par une procédure spécialement conçue pour les “occupations sans titre ni droit”. Les voilà donc devant le juge de paix pour un débat contradictoire.

“Sans papiers de séjour, vous êtes encore plus vulnérable en tant que femme.”

Laeticia Assiemien, porte parole du CFS

De son côté, le propriétaire argumente au-delà de la simple disposition de son droit de propriété. Selon lui, si ces personnes n’ont pas obtenu de permis de séjour, elles n’ont d’autre choix que de passer de squat en squat et refuser l’expulsion immédiate reviendrait à perpétuer ce schéma. Côté défense, la première demande est plutôt originale: “Je me méfie toujours des clichés que certaines personnes pourraient avoir sur les occupations sans titre ni droit. Alors, je trouvais ça important de demander au juge de descendre sur place, de venir voir comment elles s’organisent et quelle est la réalité en tant qu’habitante d’une occupation sans titre ni droit.” nous explique Violaine Alonso. En outre, l’avocate réclame un délai de grâce de six mois. Selon la loi “anti-squat” datant de 2017, un délai si long ne peut pas être accordé par le juge. Pourtant, le comité demande 6 mois en arguant qu’une expulsion plus rapide serait abusive: elle ne laisserait pas aux occupantes le temps de trouver une solution alternative. Demander encore davantage ne serait de toute façon pas “raisonnable en droit” selon l’avocate.

Aujourd’hui, si le jugement demande le départ du Comité des Femmes avant les six mois demandés, des négociations sont toujours en cours avec le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain. Nos collègues de Bx1 rapportent que l’ancien président de Défi aurait trouvé un endroit où reloger le groupe. Il devra donc trouver un accord avec le Comité et Fedasil s’il veut libérer l’hôtel abandonné sans mettre personne à la rue.

Un toit au-dessus de la tête

Laeticia Assiemien vit elle-même dans l’ancien hôtel à Woluwe Saint-Lambert et espère une prolongation de six mois. « Pour entamer ma procédure de résidence, j’ai besoin d’une adresse. Nous devons toujours déménager au bout de quelques mois, ce qui rend l’obtention de papiers de séjour impossible. C’est pourquoi il est si important de savoir avec certitude combien de temps nous serons autorisés à rester ici.”

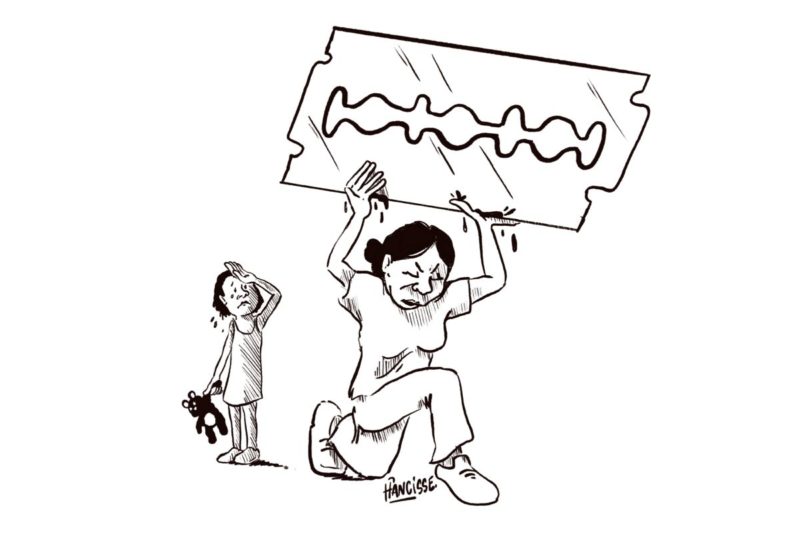

Une adresse durable n’est pas seulement nécessaire pour pouvoir entamer à nouveau une procédure d’asile. Avoir un lieu où vivre est également indispensable à la sécurité des occupantes sans papiers, qui, en tant que femmes, courent un risque supplémentaire si elles sont dans la rue. « Avant de venir ici, je devais chercher un endroit où dormir chaque nuit. Ici, au moins, je sais que j’ai un toit au-dessus de ma tête », déclare une doyenne des occupantes. Laeticia insiste sur l’importance de la sécurité: « Nous savons tous ce qui arrive aux femmes qui vivent dans la rue. Plusieurs femmes vivant ici ont été victimes d’abus sexuels. Comme elles ne veulent pas être expulsées, elles n’osent pas porter plainte. Sans papiers de séjour, vous êtes encore plus vulnérable en tant que femme.”

« J’étais bluffée qu’il y en ait qui arrivent à vivre dans cette situation de survie. »

Laeticia Assiemien, porte parole du CFS

À l’audition, les enfants des occupantes accompagnent leur maman. “Ils doivent survivre, tout comme nous. Parfois, ils sont en colère contre nous parce qu’ils ne peuvent pas partir en vacance ou manger ce qu’ils veulent. Sans papiers, leurs rêves s’arrêtent à 18 ans.” La porte-parole souligne que les problèmes sont doubles lorsqu’on est une mère sans titre de séjour. “Les problèmes de santé sont les principaux obstacles. Il n’est pas toujours possible de faire appel à l’aide médicale urgente, et vous pouvez de toute façon faire une croix sur les soins gynécologiques.” Que faire si votre enfant est malade et que vous ne pouvez déjà pas subvenir à vos besoins ? Vivre ensemble dans un endroit comme l’occupation de Woluwe Saint-Lambert constitue un semblant de filet de sécurité financier. « Nous y formons une communauté. Certaines femmes ont plus de 60 ans et ne peuvent plus travailler. C’est un véritable coupe-gorge financier. Les autres prennent de gros risques en travaillant au noir, souvent pour 20 ou 30 euros par jour. Beaucoup de métiers en pénurie sont occupés par des sans papiers. La communauté belge a besoin de nous. »

Les sans-papiers dans la lutte féministe

Il y aurait environ 112.000 personnes sans papiers sur le territoire belge selon une étude, de 2023 (pas encore publiée), menée par Johan Surkyn (VUB). La moitié vivrait dans la capitale. S’il est difficile d’en estimer le nombre, la présence d’une grande population vivant sans titre de séjour est indéniable. Sans la volonté ou la possibilité de quitter la Belgique, ces personnes vivent sans droit au logement, au travail et leur droit à la santé est limité. La lutte pour réclamer ces droits n’est pas nouvelle. D’ailleurs, de nombreuses occupations s’organisent chaque année, en particulier depuis la “crise” migratoire de 2015. Pourtant, si, d’après le dernier rapport de Myria (Centre fédéral Migration), près de 50% des personnes migrantes sont des femmes, “les études et les médias donnent toujours une figure masculine à l’exilé” selon Laeticia.

“Nous célébrons la force et la résilience des femmes sans-papiers.”

Discours à la manifestation du 8 mars

L’idée de s’organiser entre femmes au sein de la lutte des sans papiers ne s’est pas immédiatement imposée comme une évidence. Comme nous l’explique Nicole, une des fondatrices du collectif, le Comité s’est créé en 2015 pour visibiliser la condition féminine au sein des occupations. Sa composition actuelle prend forme en 2020, en plein covid. Pour Laeticia, se retrouver entre femmes, c’est se détacher de la vision qu’implique parfois la présence d’hommes et montrer “que nous pouvons nous auto-organiser nous-mêmes et lutter nous-mêmes pour nos propres droits.” Bref, un moyen de s’organiser autour de leurs revendications politiques et quotidiennes: “On s’organise entre nous et on fait une réunion pour trouver comment s’occuper de nos enfants quand on n’est pas là. Il y a des cours de couture, d’informatique, de cuisine. J’étais bluffée qu’il y en ait qui arrivent à vivre dans cette situation de survie.”

Lors de la manifestation du 8 mars, à Bruxelles, pour les droits des femmes, le comité des femmes sans-papiers prend désormais une place mettant en avant sa lutte spécifique. Devant la cathédrale des Saints Michel et Gudule, un des premiers discours d’introduction à la manifestation lui est réservé. Une des porte-paroles du CFS y clame les épreuves, les demandes, mais aussi « la force et la résilience des femmes sans papiers.” La foule l’acclame. Le discours terminé, une vingtaine de femmes du Comité monte sur l’estrade. Toutes coiffées d’un béret rouge vif qui tranche avec les tons mauves du rassemblement, elles entament des chants militants sous les applaudissements encourageants du public. La sororité entre les luttes semble incontestablement faire partie du déferlement des militantes qui traversent bientôt le square de la gare centrale pour descendre vers les Ursulines.

Cet article a été rédigé par des étudiant.es en MA2 de l’ULB et de la VUB sous la coordination de Milan Augustijns, Alexandre Niyungeko et Lailuma Sadid.