Dur mais humain ? Les associations doutent des réponses du gouvernement De Wever face à la crise de l’accueil

Menacé au Tchad, Mouta a demandé l’asile en Belgique. Sans réponse depuis trois mois, il a pu compter sur son réseau pour ne pas dormir dans la rue, beaucoup n'ont pas eu cette chance. Le nouveau gouvernement entend résoudre la crise de l’accueil avec une politique migratoire plus stricte. Mais les acteurs de terrain doutent de son efficacité.

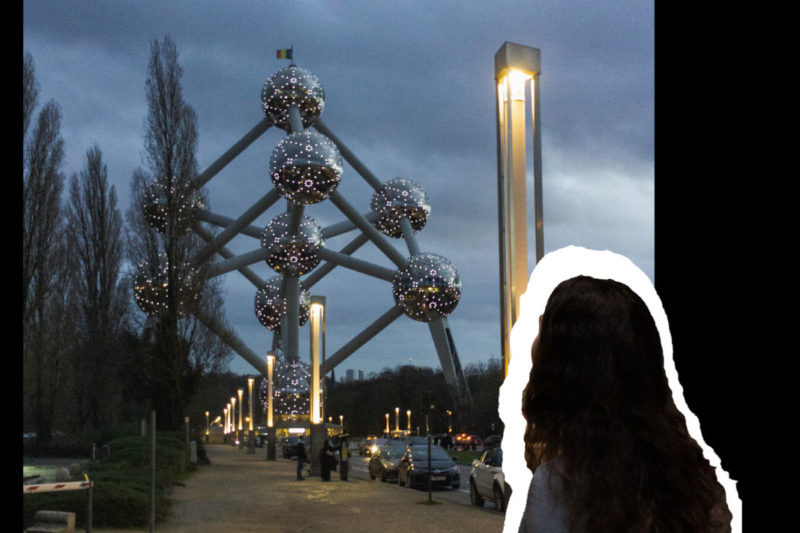

Mouta est journaliste tchadien. Depuis 2017, il travaille à la radio Ndarason Internationale, un média diffusé en langues locales dans le bassin du Lac Tchad pour promouvoir la paix. Invité par les instances européennes à participer à un congrès à Bruxelles, il est arrivé en Belgique en décembre dernier et n’y est plus jamais reparti.

« Je n’ai pas eu le choix : au Tchad, règne le chaos. Pas seulement à cause de l’organisation terroriste Boko-Haram, mais aussi en raison des forces gouvernementales », explique-t-il, avant de poursuivre : « J’enquêtais sur l’enlèvement de civils par des militaires. Évidemment, ils n’ont pas vu ça d’un très bon œil. Ils m’ont menacé. Ma famille aussi. Ils disaient vouloir me régler mon compte une fois que je serais revenu. »

Pas de place d’accueil pour les hommes seuls

Mouta introduit une demande d’asile en Belgique le 5 décembre 2024. « J’étais arrivé légalement dans le pays, je pensais donc que cela irait vite. Mais, trois mois plus tard, j’attends toujours une réponse. Récemment, mon entretien à l’Office des étrangers a été repoussé pour la troisième fois, sans que l’on me donne la moindre explication », constate-t-il, avec amertume.

« Près de 3.000 personnes attendent une place d’accueil » – Ina Vandenberghe, directrice-adjointe de Myria

Depuis sa demande, le journaliste tchadien est passé par des moments délicats. Face à l’afflux de migrants, l’Etat belge n’offre plus de place d’accueil aux hommes seuls. Mouta a donc dû se débrouiller seul pour ne pas dormir dans la rue. « Heureusement que j’avais quelques contacts ici », soupire-t-il. Des connaissances lui ont offert provisoirement un toit, jusqu’à la fin de la procédure. Il pensait qu’elle serait réglée en deux ou trois semaines. Raté. Les jours sont passés, sans décision, et les propriétaires sont revenus. L’appartement est devenu trop exigu. Alors, Mouta a déménagé dans un appartement en rénovation. « Je n’avais qu’une couverture et un petit radiateur pour me réchauffer. L’électricité sautait souvent. Dans le froid de l’hiver, c’était presque intenable pour moi, qui suis habitué au climat chaud et sec du Sahel », se souvient-il, visiblement ému.

L’histoire de Mouta est cependant loin d’être un cas isolé. Comme lui, des milliers de demandeurs d’asile se retrouvent sans hébergement, malgré l’obligation légale de l’État de leur fournir un accueil. « Près de 3.000 personnes attendent une place d’accueil », signale Ina Vandenberghe, directrice-adjointe de Myria, le Centre fédéral de la Migration.

Sous le précédent gouvernement, l’État belge a été condamné plus de dix mille fois par la justice pour sa politique d’accueil défaillante, selon Caritas International et Myria. Pourtant, ces jugements sont restés sans effet. « On a l’impression qu’ils s’en foutent », regrette Tom Devriendt, de Caritas International Belgium. « Et le problème traîne depuis trois ans. »

Le gouvernement De Wever veut remplacer l’actuel collège de juges nommés à vie par des juges nommés pour cinq ans. L’objectif est d’aligner la jurisprudence sur « l’intention du législateur ». « Une attaque contre l’indépendance de la justice », estime Tom Devriendt. « Où est le droit à un procès équitable pour les demandeurs d’asile ? Cela va à l’encontre des principes fondamentaux d’un État de droit. »

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de fusionner les différentes institutions liées à l’asile en une administration centrale, le SPF Migration. « Cela pourrait menacer l’indépendance des instances concernées », conclut Ina Vandenberghe de Myria.

Pour les partenaires de la coalition, ces mesures visent à rendre la politique d’asile plus efficace.

Pour résorber ce flux, la ministre de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), doit mettre des propositions concrètes sur la table. « Quelles seront ces propositions ? Nous n’avons encore aucune idée », analyse Myria. « La loi prévoit qu’un demandeur ait droit à un accueil qui lui permette de mener une vie conforme à la dignité humaine. En cas de manque de places d’accueil disponibles, il peut obtenir une aide du CPAS. Le gouvernement précédent n’a jamais appliqué cette disposition et le nouveau pourrait bien l’ignorer également », continue Ina Vandenberghe.

Une politique migratoire plus dure

La coalition Arizona (N-VA, Vooruit, CD&V, MR et Engagés) a fait pourtant de la migration une de ses priorités. Le gouvernement De Wever promet de mener la politique migratoire la plus dure de l’Histoire belge. Wir schaffen das nicht mehr (NDLR : « Nous ne pouvons plus faire cela »). Tel est en substance le message que la ministre Van Bossuyt a répété à l’envi, dans toutes les langues, sur tous les plateaux de télévision.

« Ils veulent d’abord maîtriser la crise de l’accueil. Le problème, c’est : quand la crise sera-t-elle résolue ? Et surtout : qui en décide ? » – Tom Devriendt, Caritas International Belgium

Parmi les mesures proposées, figure une réforme profonde du système d’accueil. « Ils veulent réduire l’accueil individuel et miser davantage sur l’accueil collectif. En même temps, le nombre de places va diminuer », détaille Tom Devriendt. « Mais d’abord, ils veulent maîtriser la crise de l’accueil. Le problème, c’est : quand la crise sera-t-elle résolue ? Et surtout : qui en décide ? Quels chiffres utiliseront-ils pour cela ? La ministre aura la main, ce qui soulève de nombreuses questions pour l’avenir. »

Le gouvernement veut limiter surtout le flux migratoire. « La Belgique ne sera plus un pays de cocagne », prophétise Anneleen Van Bossuyt. « Pour que la migration redevienne […] positive et pour pouvoir offrir un accueil de qualité aux réfugiés qui en ont réellement besoin, nous devons contrôler les afflux de migrants », peut-on lire dans l’accord de gouvernement.

« L’accent est mis sur la réduction du nombre de demandeurs d’asile, plutôt que sur les besoins des personnes », estime Ina Vandenberghe. Tom Devriendt renchérit : « 1,5 milliard d’euros seront économisés sur l’asile et la migration. C’est une décision populaire, mais selon nous, une erreur de jugement. »

Pour lui, la Belgique devrait investir davantage dans l’intégration, afin que les nouveaux arrivants puissent participer à l’économie. « Des organisations patronales comme le Voka le réclament aussi. Ils manquent de main d’œuvre. »

L’accord de gouvernement met l’accent sur la migration économique, mais pour Caritas International, cela reste insuffisant. « Tous les migrants devraient être inclus. Le gouvernement veut des règles plus strictes. Mais l’intégration ne se favorise pas en multipliant les obstacles administratifs et financiers, mais en offrant des opportunités et de la liberté. »

Mais il n’est pas du tout certain que les mesures proposées auront un réel impact. « Un durcissement de la politique d’accueil n’empêchera pas les Syriens, les Afghans ou les Gazaouis de tenter de sauver leur vie », avertit Ina Vandenberghe. « Les besoins de protection sont importants : près de la moitié des demandeurs d’asile finissent par être reconnus comme réfugiés. Si une solution doit être trouvée, elle sera européenne. »

« Les réfugiés ne viennent pas ici par plaisir »

Tom Devriendt est également critique : « Les politiciens craignent un effet d’appel d’air si nous sommes plus souples que nos voisins. Toutes les études démontrent cependant que ce phénomène n’existe pas. Mais ce discours est plus facile à vendre auprès de son électorat. Pourtant, je vous l’assure, les réfugiés ne viennent pas en Belgique pour le plaisir. »

« En Belgique, au moins, je suis en vie et en sécurité. Je ne dois pas craindre la prison, la torture ou la mort. » – Mouta, journaliste tchadien en exil

Mouta comprend la frustration de certains Belges à l’égard de la politique d’asile. Récemment, il a encore vu un graffiti affirmant que les réfugiés volaient l’argent du travailleur belge. « Nous ne profitons pas tous du système. Certains peut-être, mais j’avais une bonne vie au Tchad : une famille aimante, de bons amis, un salaire décent, une maison et un climat plus chaud. Toutes ces choses me manquent chaque jour. Mais en Belgique, au moins, je suis en vie et en sécurité. Je ne dois pas craindre la prison, la torture ou la mort. »

Malgré les difficultés, le journaliste a retrouvé de l’espoir ici, notamment grâce à des organisations comme En-GAJE et son travail de bénévole à la Croix-Rouge. « La Belgique est une terre d’hospitalité et de respect des droits humains. J’espère que cela restera ainsi », répète-t-il.

Pendant ce temps, les réfugiés et les organisations d’aide restent dans l’incertitude. Ils attendent avec scepticisme la mise en œuvre de la nouvelle politique migratoire et son impact concret sur la vie des personnes qui arrivent en Belgique. Les prochains mois diront si le gouvernement pourra tenir sa promesse d’une politique à la fois humaine et stricte – ou si la crise continuera de s’éterniser.