Le Refuge à Bruxelles : un sanctuaire pour les jeunes LGBTQIA+ écarté·es de leur foyer

La Belgique fait souvent figure de bon élève en matière de droits des personnes LGBTQIA+. Mais si les lois évoluent, les mentalités ne suivent pas toujours. Dans certaines familles, l’homosexualité ou la transidentité restent un crime. Alors pour certain·es, une seule option : partir du foyer, avec le risque de basculer dans la précarité. À Bruxelles, Le Refuge accueille ces jeunes en situation de vulnérabilité.

Hana (nom d’emprunt) avait 12 ans lorsqu’elle a pris conscience de son homosexualité. Pourtant, elle n’en parlera jamais à sa famille. Élevée par des parents stricts et conservateurs, la jeune fille redoute leur réaction.

Sa santé mentale en souffre. L’idée de partir s’immisce alors dans son esprit, mais Hana est vite rattrapée par la réalité : « J’avais 18 ans, j’étais en droit de partir. Mais quelle vie j’aurais eu ? Je n’avais pas d’argent, pas de revenus. Il y avait de grandes chances pour que je me retrouve à la rue », explique-t-elle.

En cherchant une solution auprès du monde associatif, la jeune fille apprend l’existence d’une possibilité d’hébergement d’urgence pour les personnes LGBTQIA+. Alors en octobre 2024, Hana saute le pas : elle fuit le cocon familial dans l’espoir de s’accomplir enfin.

Si la Belgique avec ses lois progressistes est souvent choisie comme terre d’accueil pour la communauté LGBTQIA+, elle reste parfois un espace d’exclusion pour certain·es de ses propres citoyen·nes. L’histoire d’Hana reflète celle d’autres familles : adolescent·es rejeté·es à cause de leur identité, victimes de violences, menacé·es de mariage forcés, … Iels doivent parfois fuir leur foyer pour leur propre sécurité.

Au Refuge LGBTQIA+ Opvanghuis* à Bruxelles, on accompagne ces personnes depuis 2018. « Iels viennent d’un peu partout en Belgique, ont des cultures différentes, des religions différentes… On reçoit en général autant de filles que de garçons », explique Corentin Peyraud, l’un des cinq référent·es psycho-sociaux·ales du Refuge. Marc Van den Bossche, chargé de sensibilisation et de communication, précise que la structure « accueille en général uniquement les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en ordre de papiers ».

Pour les demandeur·euses d’asile LGBTQIA+, le Refuge possède une autre structure, qui s’appelle Le CADAL.

« On essaie de les guider vers une indépendance totale, en les accompagnant sur les plans administratif, juridique et social ».

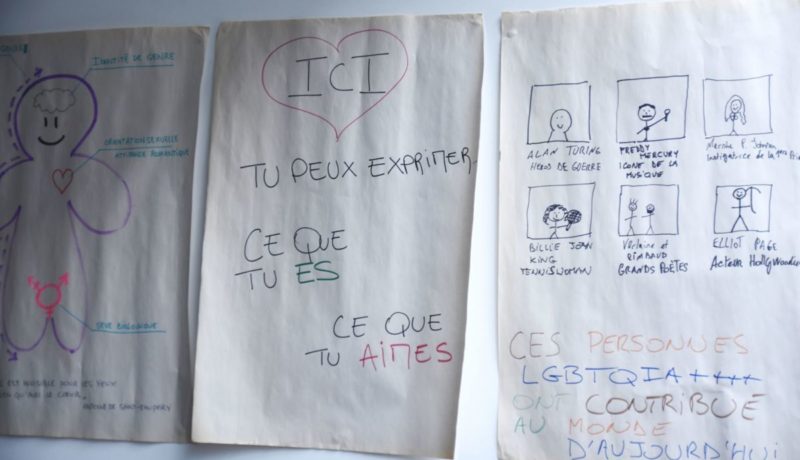

L’association propose plusieurs hébergements d’urgence pour ces jeunes précarisé·es. Hana, elle, a séjourné plusieurs mois à la Maison Alan Turing. L’adresse du bâtiment est anonyme, pour garantir la sécurité des résident·es. Le bâtiment rénové en 2024 peut accueillir jusqu’à 14 personnes, réparties sur quatre étages. Un peu comme une grande colocation. « Le but, c’est vraiment d’être un lieu où iels peuvent tous·tes rebondir et redevenir autonomes, » explique Marc Van den Bossche. « On leur offre dans un premier temps une safe place où iels peuvent reprendre un peu la main sur leur environnement et leur vie. Puis petit à petit, avec l’aide de l’équipe psycho-sociale, on essaie de les guider vers une indépendance totale, en les accompagnant sur les plans administratif, juridique et social », ajoute-t-il.

Des structures similaires existent à Charleroi et à Liège. La Flandre, quant à elle, ne dispose d’aucun Refuge.

En moyenne, les jeunes restent au Refuge entre 3 et 10 mois. © Louise Pinchart

Un groupe à risque

Il est vrai que sans ce genre de lieux, ces jeunes privé·es de soutien matériel et financier auraient de grandes chances de basculer dans la précarité. Mais iels arrivent surtout au Refuge dans un état de détresse psychologique. « C’est très dur pour ces personnes, parce qu’elles perdent tous leurs repères. Elles ressentent aussi un grand conflit de loyauté, entre ce qu’elles peuvent ressentir pour leur parents – parce que ça reste la famille, avec des liens importants très ancrés – et puis la loyauté qu’elles ont envers elles-mêmes », raconte Corentin Peyraud, le référent pyscho-social du Refuge.

Ce conflit intérieur, Hana en a particulièrement souffert : diagnostiquée en dépression sévère à 15 ans, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises après des tentatives de suicide.

« Parfois on a l’impression que les choses évoluent, mais on remarque en travaillant ici que les mentalités n’évoluent pas toutes à la même vitesse. »

Déjà fragilisé·es, ces jeunes voient parfois leur détresse amplifiée par les discriminations et violences LGBTphobes subies en dehors du cadre familial. Harcèlement en ligne, agressions… le Refuge a été confronté à tout : « Parfois on a l’impression que les choses évoluent, mais on remarque en travaillant ici que les mentalités n’évoluent pas toutes à la même vitesse », observe Corentin Peyraud.

À en croire les chiffres de l’Unia, ce serait même l’inverse : en 2023, l’ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a clôturé un nombre record de dossiers de délits de haine liés à l’orientation sexuelle.

Plus de sérénité

La règle au Refuge est donc simple : écouter et conseiller, sans jugement. Marc Van den Bossche précise qu’ici « on ne prodigue pas de soins, mais on assiste plutôt dans la prise de rendez-vous avec un·e psychologue ou un·e psychiatre ». Les aides psycho-sociales et les bénévoles organisent aussi des repas et des activités. « On essaie de les faire penser à autre chose. Ce n’est pas une solution, mais c’est un premier pas vers plus de sérénité », explique Corentin Peyraud.

« Il faut se former sur tout un tas de sujets »

Marc Van den Bossche avoue qu’autour de lui, « encore peu de gens voient la nécessité de ce genre d’endroit, ou ne comprennent pas forcément pourquoi décider de le réserver aux jeunes LGBTQIA+ ». Pour le Refuge, cela se justifie par les besoins particuliers de ces minorités.

Leur accompagnement nécessite par exemple de « se former sur tout un tas de sujets, sur lesquels des lieux d’accueil classiques n’ont pas forcément le temps de se pencher. C’est par exemple très important de ne pas mégenrer ces personnes, d’accompagner correctement celles qui seraient en transition ou encore d’avoir des connaissances sur les IST(NDLR : les infections sexuellement transmissibles), » explique Corentin Peyraud.

« J’ai grandi en pensant que j’étais la seule (…), c’est faux : on est plein, c’est juste qu’on se cache. »

Les violences que certain·es jeunes expérimentaient au sein de leur famille peuvent aussi parfois se répéter aux seins de services d’aide ordinaires. « J’ai connu un jeune qui avant de venir ici, était d’abord passé en centre fermé. Là-bas, il se faisait harceler quotidiennement. Il subissait des insultes, des violences, … C’est quelque chose qu’il peut espérer ne pas retrouver ici, en étant entouré de personnes qui subissent les mêmes choses », raconte Corentin Peyraud.

Le Refuge défend aussi l’impact positif qu’un cadre bienveillant entre pairs peut avoir sur le bien-être de ces jeunes. Hana témoigne d’ailleurs à ce propos : « Ici, j’ai rencontré plein de belles personnes, qui m’ont fait comprendre que je n’étais pas toute seule, et ça fait un bien fou. Moi je suis belge d’origine marocaine, et l’homosexualité est très taboue dans notre culture. J’ai grandi en pensant que j’étais la seule dans ma situation, alors qu’en fait c’est faux : on est plein, c’est juste qu’on se cache. »

Une demande croissante

Hana vit aujourd’hui dans un petit studio à Bruxelles, trouvé grâce à l’aide du Refuge. « Maintenant que j’ai mon chez-moi, ma copine squatte tout le temps et c’est trop chouette : on sort, on s’amuse, parfois on fait des trucs sérieux », dit la vingtenaire à ce propos. Hana a aussi plein de projets, comme celui de partir en Erasmus à Valence ou d’aller en vacances avec sa copine cet été.

Le Refuge est moins enthousiaste pour l’avenir. Face à une demande croissante d’hébergement, l’association peine à accueillir tout le monde. Elle doit parfois mettre certain·es personnes sur liste d’attente.

Les moyens – financiers et humains – viennent également à manquer. « On aimerait engager une psy, ou mettre en place une ligne d’écoute comme au Refuge en France, mais c’est pour l’instant impossible », explique Marc Van den Bossche. Pour garantir son autonomie, le Refuge – financé pour l’instant en majeure partie par la COCOM (NDLR : Commission communautaire commune) – voudrait par ailleurs augmenter sa part de fonds privés. « Ça pourrait être mieux, mais on a déjà franchi des étapes », conclut Marc Van den Bossche.

Une observation à l’image de la société belge, de plus en plus inclusive, mais dans laquelle être une personne LGBTQIA+ représente encore bien des défis.

*: Le Refuge LGBTQIA+ Opvanghuis n’a pas de lien structurel, ni de partage de moyens, avec le Refuge en France.

Quelques ressources utiles :

- Un lexique, pour mieux comprendre les enjeux des luttes LGBTQIA+.

- Le Panorama 2024 de l’Observatoire des vulnérabilités queers, pour s’informer sur le sursans-abrisme des jeunes queers et les violences intrafamiliales.

- Une liste (non-exhaustive) d’associations, pour découvrir le réseau associatif LGBTQIA+ bruxellois

- Un numéro de téléphone, si vous êtes témoins ou victimes d’un acte LGBTphobe.

- Un site internet, pour en apprendre plus sur le Refuge LGBTQIA+ Opvanghuis Bruxelles.

Note : cet article a été rédigé par des étudiant.es du Master 2 en journalisme de l’ULB sous la coordination d’Alexandre Niyungeko et Lailuma Sadid.