Pétrole, corruption, paix : les défis du Kurdistan irakien

Alors que la Région du Kurdistan tente de surmonter la crise du pétrole et du budget avec Bagdad, elle mise avec prudence sur le processus de paix entre Ankara et le PKK. Pour Arez Abdullah (PUK), la corruption, les divisions politiques et les obstacles au dialogue restent les principaux défis. Entretien exclusif.

La région autonome du Kurdistan en Irak vit une double tension : d’un côté, un conflit persistant avec Bagdad autour du budget et des ressources énergétiques, de l’autre, l’espoir prudent que le nouveau processus de négociations entre Ankara et le PKK aboutisse. Comme beaucoup d’autres, les dirigeants kurdes préfèrent rester méfiants quant aux véritables intentions d’Ankara.

Qui est Arez Abdullah ?

Arez Abdullah est un homme politique expérimenté. Il a dirigé jusqu’en 2021 le groupe parlementaire de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK/PUK) au Parlement irakien et siège toujours au Conseil présidentiel de son parti. Il est aussi connu pour ses critiques sévères à l’égard du gouvernement régional du Kurdistan.

Dans un entretien exclusif accordé à Latitudes, il s’exprime sur les différends entre Erbil et Bagdad, le nouveau processus de paix entre Ankara et le PKK, ainsi que sur les évolutions en Syrie (Rojava–Damas).

Kurdistan irakien : seule autonomie reconnue

Depuis le début des années 1990, le Kurdistan d’Irak bénéficie d’une autonomie politique : un parlement, une armée et une police, ses propres lois et tribunaux. Comparée au reste de l’Irak et aux pays voisins, la région affiche de meilleurs résultats en matière de droits humains et de démocratie. Mais elle souffre, comme beaucoup d’autres pays, d’une corruption endémique.

« Les plus grands problèmes du Kurdistan sont la corruption, l’absence d’unité des partis politiques et les différends avec Bagdad », résume Arez Abdullah.

Budget, pétrole et tensions sociales

Le refus de Bagdad d’assurer régulièrement le paiement des salaires des fonctionnaires alimente la colère et déclenche régulièrement des manifestations dans la région.

Pour Arez Abdullah, la solution est simple : « Si le problème des salaires est réglé, la situation économique du Kurdistan est meilleure que celle de l’Iran, de la Turquie, de la Syrie ou de la Jordanie. Mais cette question reste un nœud difficile à défaire. »

« Si les partis au pouvoir ne s’attaquent pas sérieusement à ce fléau, le peuple s’en chargera lui-même. »

Au cœur du conflit : le contrôle du pétrole et du gaz. Bagdad revendique une compétence exclusive sur la gestion énergétique au nom de la Constitution, tandis que le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK/KRG) revendique le droit d’exploiter ses ressources. En 2022, la Cour fédérale a invalidé la loi pétrolière du GRK, entraînant l’arrêt des exportations et une crise financière majeure.

Le GRK réclame la reprise des exportations et la reconnaissance des contrats conclus avec des compagnies américaines. Bagdad, lui, exige le contrôle total de la production et bloque le budget comme levier de pression.

Il faut également ajouter à cela le problème de la corruption endémique. « Il existe un problème majeur de corruption, au Kurdistan comme en Irak », insiste Arez Abdullah. « Si les partis au pouvoir ne s’attaquent pas sérieusement à ce fléau, le peuple s’en chargera lui-même. »

Blocage politique interne

La région connaît aussi une crise politique de longue durée : parlement paralysé, rivalité entre le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’UPK. Le système reste dominé par la famille Barzani, ce qui suscite de vives critiques.

Après les élections d’octobre 2024, aucun gouvernement n’a encore vu le jour. Le PDK, arrivé premier, veut former une coalition à son avantage, ce que l’UPK refuse, affirme l’ancien membre du parlement irakien.

Soulignant la nécessité d’un accord pour former un gouvernement de coalition, Arez Abdullah déclare : « Nous attendons la réunion du Parlement (régionale) en septembre. Nous espérons que le gouvernement sera formé au cours du onzième mois après cette réunion. »

Les forces armées divisées

Une autre question concerne le domaine sécuritaire. Les deux partis dominants disposent chacun de leurs propres forces armées. Officiellement, les peshmergas relèvent du ministère régional de la Défense, mais en pratique, elles restent divisées selon les loyautés partisanes, ce qui constitue une source constante de préoccupations, tant en matière de sécurité que de décisions arbitraires dans la région.

Arez Abdullah assure cependant que 75 % du processus d’unification est déjà accompli : « Les progrès sont réels, mais il reste 25 % à finaliser. »

Le processus de paix Turquie-PKK

Arez Abdullah considère que la situation au Kurdistan, ainsi que les relations avec Bagdad et Ankara, connaîtraient une nette amélioration si le processus de paix avec le PKK aboutissait. Il reste toutefois sceptique quant aux véritables intentions d’Ankara.

Depuis l’appel historique d’Abdullah Öcalan, le 27 février, pour « la paix et une société démocratique », une nouvelle phase s’est ouverte. Lors de son 12ᵉ congrès, début mai, le PKK a décidé de se dissoudre. Le 11 juillet, certains de ses membres ont détruit symboliquement leurs armes.

Pour Öcalan et le PKK, cette décision découle d’une nécessité stratégique : dépasser la lutte armée et proposer au mouvement kurde et à la gauche mondiale de nouvelles formes de lutte.

En Turquie, à la suite de cette décision, une Commission nationale de solidarité, de fraternité et de démocratie a été créée au Parlement et a tenu sa première réunion le 5 août, rassemblant 48 membres issus de tous les partis. Toutefois, au-delà des discours, aucune mesure concrète n’a encore été prise concernant les réformes législatives réclamées pour parvenir à une solution.

Parmi les principales revendications figurent la libération des prisonniers politiques – en particulier des détenus malades –, l’égalité des droits pour tous les citoyens, l’enseignement en langue maternelle, la gestion locale, ainsi que la reconnaissance constitutionnelle des droits des Kurdes, dans la perspective d’une Turquie véritablement démocratique pour tous.

Ankara et ses ambiguïtés

Si beaucoup saluent ce pas historique, Arez Abdullah relève aussi des contradictions : le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan continue de menacer l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (Rojava) et de s’opposer à un accord entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et Damas.

« Mais le dialogue vaut toujours mieux que la guerre. »

« Le PKK a fait deux gestes de bonne volonté : l’autodissolution et la destruction symbolique des armes. Maintenant, c’est à l’État turc d’agir », insiste-t-il. Mais il prévient : « Des forces au sein de l’État turc préfèrent la guerre à la paix, car leurs intérêts en dépendent. »

Et de conclure : « Personnellement, je doute que l’État turc veuille réellement une solution pacifique. Mais le dialogue vaut toujours mieux que la guerre. »

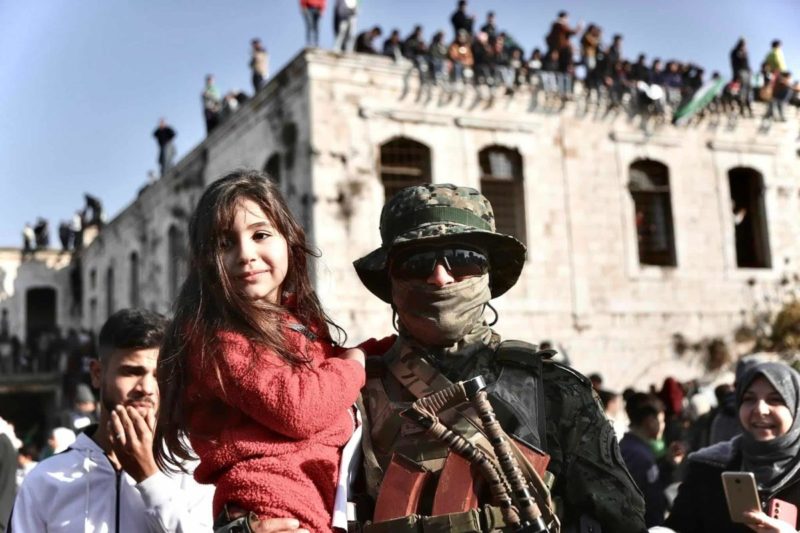

La Syrie et la perspective régionale

Enfin, Arez Abdullah plaide pour une solution pacifique, en Irak comme en Syrie : « Nous voulons un nouveau projet, une nouvelle Syrie, une nouvelle Constitution. L’accord entre Kurdes, chiites et sunnites en Irak peut servir d’exemple. Ce que Rojava demande, nous le soutiendrons. »